35. Deutscher Hautkrebskongress in Essen: Forschung und Patient:innen im Dialog

Der 35. Deutsche Hautkrebskongress der ADO 2025 brachte in Essen Fachleute aus Dermatologie, Onkologie und Forschung und die Hautkrebs-Patientenorganisationen zusammen, um die neuesten Entwicklungen bei Prävention, Diagnostik und Therapie von Hautkrebs zu diskutieren. Ein zentrales Ziel war es, Erkenntnisse aus der Forschung schneller in die klinische Praxis zu überführen und die Zusammenarbeit zwischen den Disziplinen zu stärken.

Selbsthilfeorganisationen aktiv eingebunden

Ein besonderes Merkmal des Kongresses war die Beteiligung von Selbsthilfeorganisationen. Vertreter:innen des Hautkrebs-Netzwerks Deutschland e.V. und anderer Gruppen nahmen aktiv an Diskussionen teil und brachten Patient:innenperspektiven ein – etwa zu Lebensqualität, psychosozialer Unterstützung und Teilhabe an klinischen Studien. Beim Patiententag am Samstag standen der direkte Austausch und die Vermittlung von Informationen für Laien im Mittelpunkt.

Survivorship: Leben nach Hautkrebs im Fokus

Ein wichtiges Thema des diesjährigen Kongresses war auch das Leben nach einer Hautkrebserkrankung, das sogenannte Survivorship. Im Mittelpunkt standen die Langzeitfolgen onkologischer Therapien, Nachsorgekonzepte und die psychosoziale Begleitung von Betroffenen. Das ADO-Komitee Survivorship stellte aktuelle Projekte und Empfehlungen vor, die sich mit der nachhaltigen Versorgung von Hautkrebspatient:innen beschäftigen – von Rückkehr in den Alltag bis zur Reintegration in den Beruf. Ziel ist es, medizinische und psychosoziale Angebote besser zu vernetzen und Betroffene langfristig zu unterstützen.

Neue Perspektiven in der Immuntherapie

Im Mittelpunkt standen Immuntherapien und neoadjuvante Behandlungsansätze beim Melanom und kutanen Plattenepithelkarzinom. Fachleute diskutierten, inwieweit eine Immuncheckpoint-Therapie schon vor einer Operation den Behandlungserfolg verbessern kann – Stichwort neoadjuvante Therapie. Außerdem wurden neue Immuntherapiekonzepte vorgestellt – etwa bispezifische Antikörper, zellbasierte Therapien und onkolytische Viren für Patient:innen mit resistenten Tumoren. Aber auch die Ernährung und das Darmmikrobiom wurden diskutiert.

Melanomtherapie: Das Mikrobiom rückt immer mehr in den Fokus

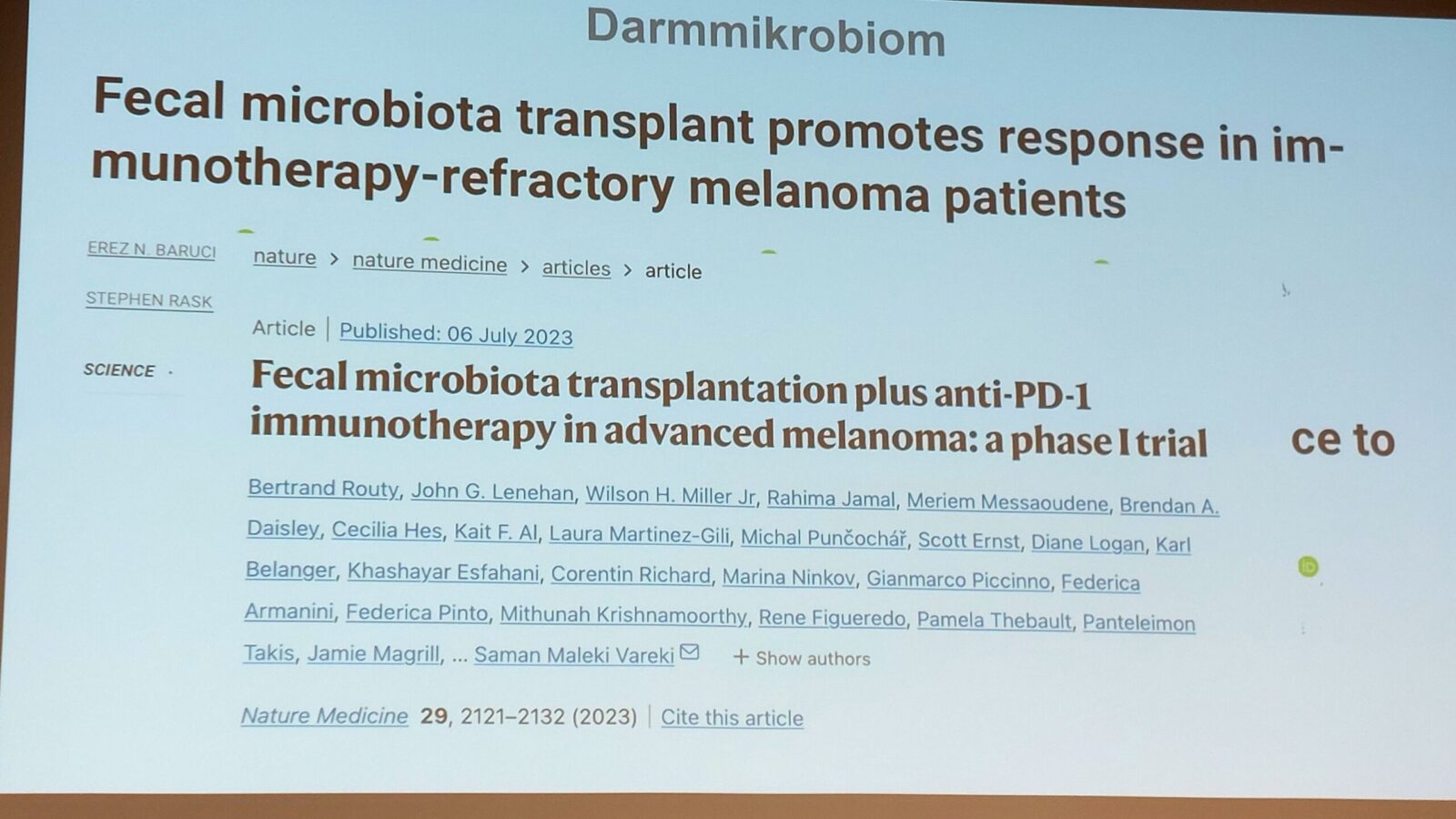

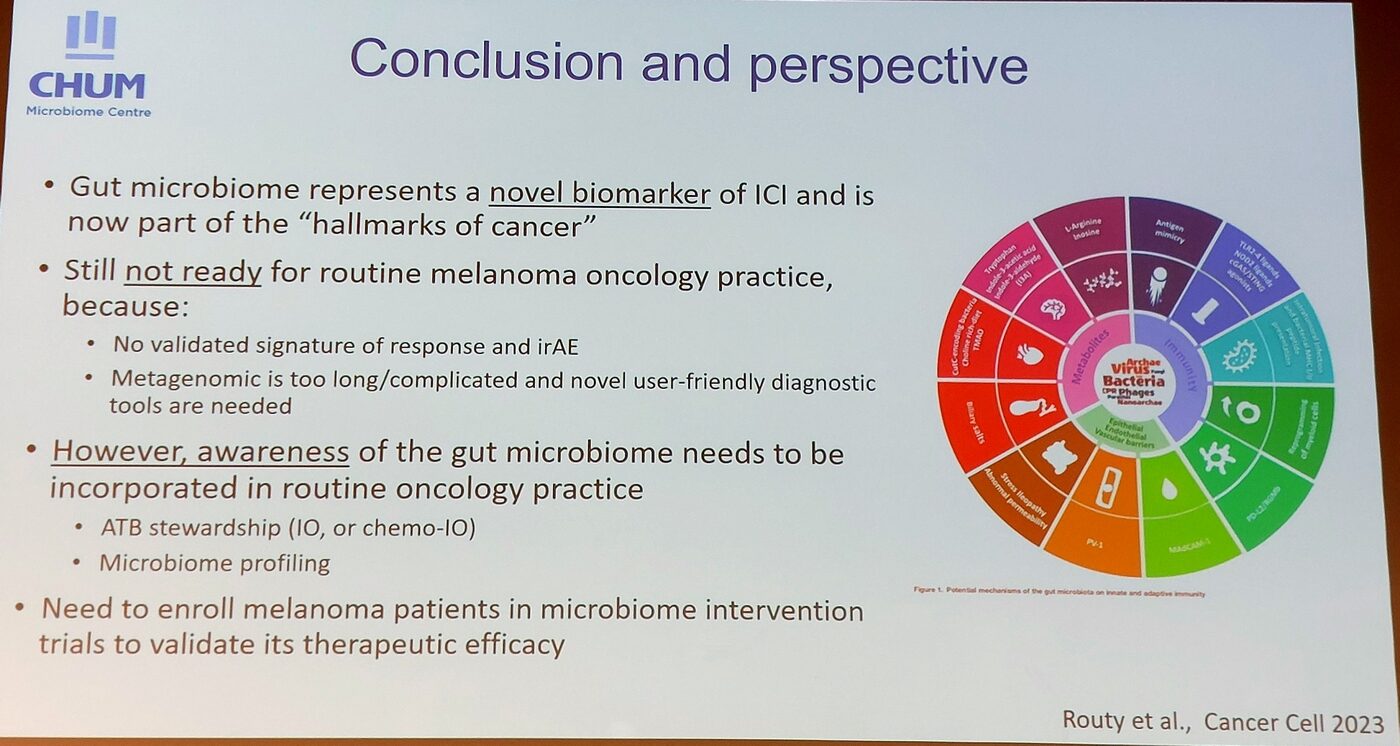

Einen wichtigen Keynote-Vortrag hielt Dr. Bertrand Routy aus Montreal (Kanada) über die Rolle des Darmmikrobioms beim Melanom (siehe auch unser Artikel dazu). Sein Interesse an diesem Thema wurde von Kolleg:innen zunächst belächelt. Doch mit der Zeit lieferten immer mehr Studien Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen der Zusammensetzung des Darmmikrobioms und der Immunantwort. Das Mikrobiom eignet sich außerdem dazu, die Wahrscheinlichkeit unerwünschter Nebenwirkungen vorherzusagen.

Vor allem seit dem Einsatz der neuen Immuntherapien stellte man fest, dass einige Menschen offenbar eine ungünstigere Zusammensetzung des Darmmikrobioms haben – und damit auch geringere Therapieerfolge. Bestimmte Bakterien waren bei denjenigen häufiger vorhanden, die gut auf die Immuntherapie ansprachen. Interessanterweise ließ sich dieser Zusammenhang länder- und kulturübergreifend feststellen.

Eine Metaanalyse mit 46.000 Patienten ergab zudem, dass Antibiotika einen negativen Effekt auf den Therapieerfolg bei Immuntherapie haben. Derzeit gibt es jedoch keine Empfehlung, probiotische Produkte einzunehmen, um die Darmflora zu verbessern.Aussichtsreicher scheine dagegen die Einnahme von Kohlekapseln, die Antibiotika im Darm absorbieren und so möglicherweise die Darmflora schützen können. Mehr Forschung dazu sein nötig.

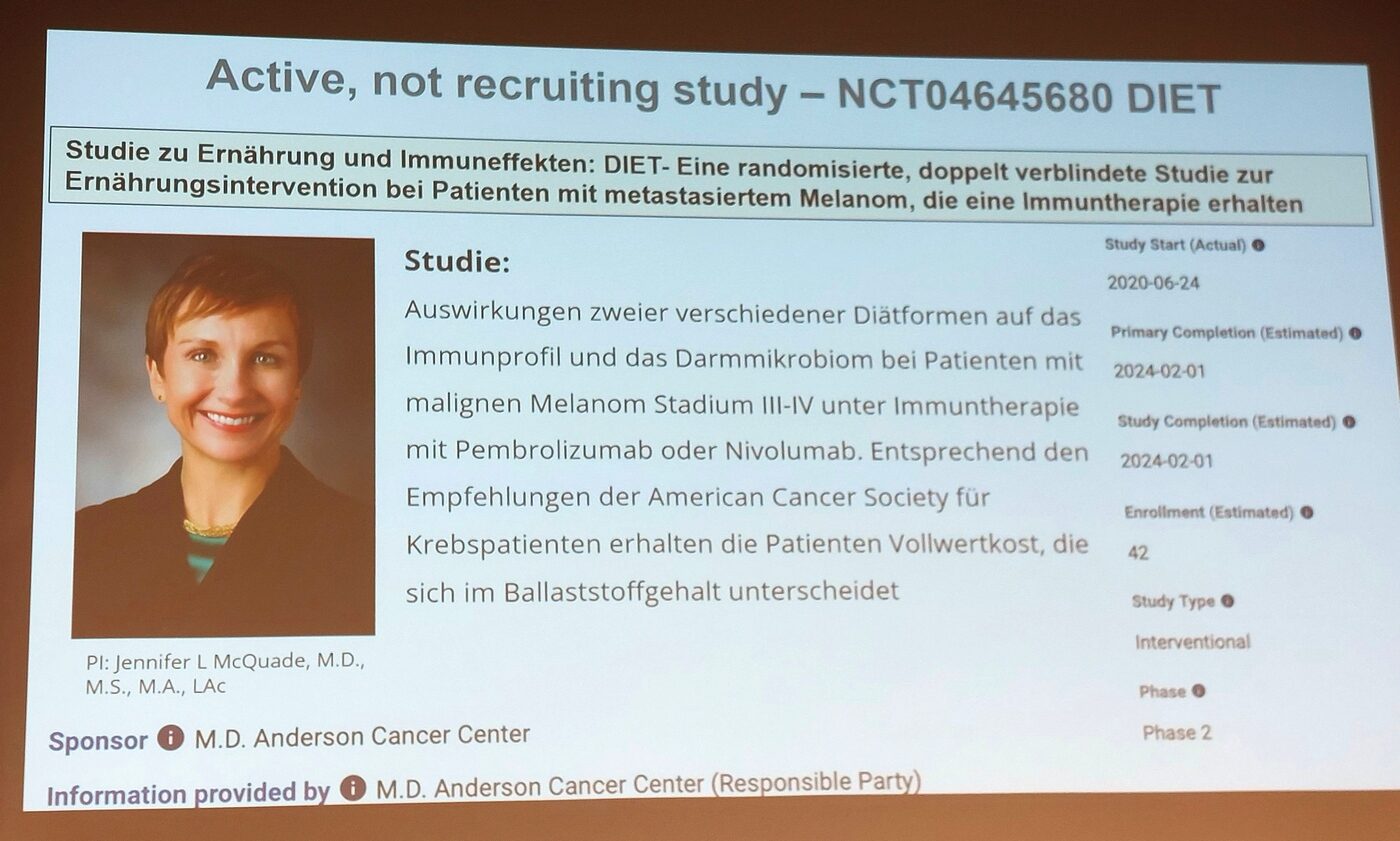

Ein weiteres Thema ist die Stuhltransplantation. Studien hierzu sind allerdings schwer durchzuführen, da es beispielsweise in Kanada, wo Dr. Routy arbeitet, nicht erlaubt ist, den Stuhl von Krebspatienten an andere Krebspatienten zu übertragen – obwohl es gute Hinweise darauf gibt, dass eine Transplantation von einem Responder auf einen Non-Responder einen Überlebensvorteil bringen könnte. Schließlich kann eine Stuhltransplantation auch eine vielversprechende Möglichkeit darstellen, die gefürchtete Colitis zu behandeln, die häufig zum Abbruch einer Immuntherapie zwingt.

Viele Vorträge zu kutanen Lymphomen (CTCL):

Es fiel auf, dass es zahlreiche Veranstaltungen zum Thema Kutane Lymphome gab, die auch gut besucht waren. Damit ist die Hoffnung verbunden, dass die Erkrankung in Zukunft früher diagnostiziert und wirksamer behandelt werden kann.

Die gute Nachricht: Immunologische Therapien, z.B. ECP, Interferon, Bestrahlung, Brentuximab Vedotin, Mogamulizumbab, Stammzelltherapie, fördern das Überleben beim T-Zell-Lymphom, und zwar hinsichtlich einer Verbesserung des Gesamtüberlebens und des progressionsfreien Überlebens. Kombinationstherapien werden als vorteilhaft angesehen.

Ein ausführlicher Artikel dazu erscheint bald auf der Webseite der Selbsthilfegruppe Kutane Lymphome.

Künstliche Intelligenz in der Hautkrebsdiagnostik

Ein weiteres Leitthema war die künstliche Intelligenz (KI) in der Dermatologie. Präsentiert wurden Anwendungen zur automatisierten Bildanalyse, digitalen Pathologie und KI-gestützten Dokumentation. Vorträge wie „Schreibt der Arztbrief jetzt die KI?“ verdeutlichten, wie stark KI den klinischen Alltag künftig prägen wird.

Hautkrebs und Klimawandel

Angesichts zunehmender UV-Strahlung spielte auch der Einfluss des Klimawandels eine zentrale Rolle. Diskutiert wurden neue Präventionsstrategien wie eine UV-bewusste Stadtplanung, risikoadaptierte Screenings und die Bedeutung von Aufklärungskampagnen für die öffentliche Gesundheit.

Nachwuchsförderung und Praxisbezug

Neben wissenschaftlichen Symposien bot der Kongress praxisnahe Workshops, Posterpräsentationen und Vorträge für Klinik und Praxis. Junge Forschende präsentierten ihre Projekte im Rahmen der „Next Generation ADO (NGA)“ und zeigten eindrucksvoll, wie vielfältig die dermatologische Onkologie der Zukunft ist.

Fazit: Fortschritte durch Vernetzung

Der Hautkrebskongress zeigte deutlich, dass die Herausforderungen wachsen – steigende Erkrankungszahlen, komplexere Therapien und neue Technologien. Doch zugleich eröffnen KI, Immuntherapie und enge Zusammenarbeit zwischen Forschung, Klinik und Selbsthilfe neue Chancen im Kampf gegen Hautkrebs.

Interessante Quellen:

Die medizinischen Fachartikel liegen meist hinter einer Paywall, doch es gibt frei verfügbare sekundäre Quellen & Reviews:

-

Nature News / Perspektiveartikel: „Faecal transplants can treat some cancers — but probably won’t ever be widely used“. Quelle: Nature

-

ASCO Post (Nachrichtenartikel): “‘Fecal Microbiota Transplants Show Potential in Improving Melanoma Treatment’” – populärwissenschaftliche Darstellung mit Zitaten und Methodik: ascopost.com

- Artikel „a randomized, double-blinded dietary intervention study in …“ von Farias et al. (2024) über die DIET-Studie (design / Protokoll) mit vollständigem Freitext auf PMC. Quelle: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11619607/

awi